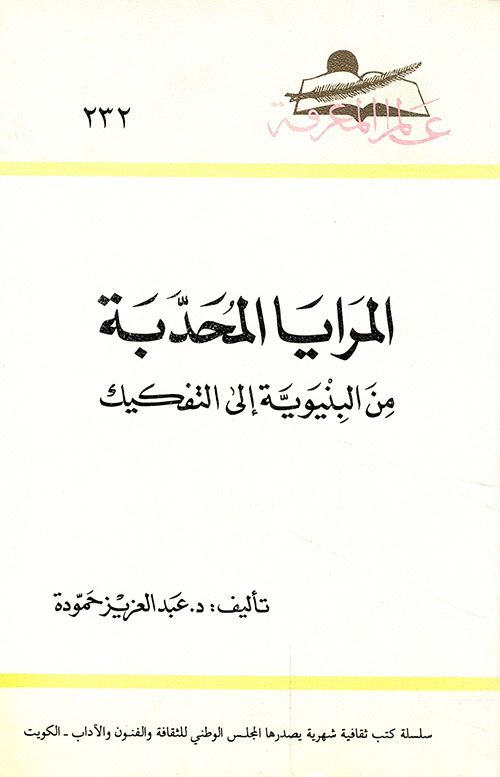

حين نتأمل في خطاب “إحياء الحرب الصليبية” أو استعادة الفكر الاستعماري في صور معاصرة، فإننا لا نواجه مجرد سياسات دولية، بل نواجه أيضًا بنى فكرية ومعرفية كرّست التبعية منذ زمن طويل. هنا، يبرز دور مفكرين ونقاد مثل إدوارد سعيد الذي فضح خطاب الاستشراق والثقافة الإمبريالية، وعبد العزيز حمودة الذي نقد “النقد الغربي” عبر مشروعه الثلاثي: المرايا المحدبة (1998)، المرايا المقعرة (1998)، والمرايا المستوية (2001). ولم يكن هذا المشروع مجرد تنظير نقدي، بل محاولة لإعادة بناء هوية ثقافية عربية مستقلة في مواجهة مرايا الغرب المشوهة.

المرايا المحدبة – صورة الآخر المشوهة

في هذا الجزء، قدّم حمودة نقدًا جذريًا للنقد الغربي البنيوي وما بعد البنيوي، ورأى أنه يقدم لنا صورة “محدبة” مشوهة عن أنفسنا. تشبه هذه المرآة صورة الغرب للشرق في الاستشراق؛ تكبير للعيوب، تقزيم للذات، وتقديم الشرق باعتباره كائنًا تابعًا لا يملك أدوات إنتاج المعرفة (حمودة، 1998).

إذن العلاقة هنا واضحة مع الفكر الاستعماري، فالغرب يبرر سيطرته بادعاء أن الآخر ضعيف، وأنه يحتاج إلى “وصاية حضارية”.

المرايا المقعرة – صورة الآخر المنكمشة

يتنقل حمودة في المرايا المقعرة إلى نقد التبعية الداخلية؛ أي كيف أن المثقف العربي حين يتبنى النقد الغربي دون مساءلة، يصبح أسيرًا لمرآة “مقعرة”. ولا تكبّر هذه المرآة العيوب فحسب، بل تصغر الذات حتى التلاشي، وتجعل المثقف العربي في موقع التابع الذي لا يملك إلا أن يردد ما يقوله الغرب.

بهذا تصبح “الحرب الصليبية” ليست فقط مواجهة عسكرية، بل مواجهة معرفية حيث يُفقد العربي ثقته بنفسه ويُستدرج إلى الاستلاب.

المرايا المستوية – البحث عن البديل

حاول حمّوده في الجزء الثالث المرايا المستوية أن يرسم أفقًا لخطاب نقدي عربي مستقل. فالمرآة المستوية هي التي تعكس الذات كما هي، بلا تضخيم ولا تصغير. ويشبه هذا المشروع دعوة المفكرين المناهضين للاستعمار إلى بناء لغة بديلة تقاوم المركزية الغربية. ففي سياق “إحياء الحرب الصليبية”، يصبح هذا المسار هو السبيل لمواجهة الصورة النمطية، بأن نعيد صياغة خطابنا المعرفي والثقافي بأدواتنا الخاصة، لا بمرايا الآخرين.

تقاطعات حمودة وسعيد

فضح سعيد الاستشراق باعتباره خطاب سلطة يبرر السيطرة.

ونقد حمّودة البنية النقدية والفكرية التي تجعل المثقف العربي أسيرًا للمرايا الغربية. ليتفقا بأن الاستعمار لم ينتهِ، بل تحول من مدافع وجيوش إلى خطابات، أسواق، ومرايا فكرية.

لم يكن إحياء الفكر الاستعماري فقط باستعادة لمعركة تاريخية، بل هو إعادة إنتاج متواصلة للصور المشوهة عن الشرق والعرب. لذلم، يقدّم مشروع عبد العزيز حمودة، عبر المرايا المحدبة والمقعرة والمستوية، دروسًا بليغة، أن مقاومة الاستعمار لا تكتمل إلا عبر تفكيك المرايا المشوهة وبناء مرآة مستوية تعكس الذات العربية بأصالتها وحداثتها.

بهذا المعنى، تصبح المواجهة الثقافية والمعرفية الوجه الآخر للمواجهة السياسية، ويصبح تحرير “الصورة” شرطًا لتحرير “الأرض”.

د. فهد توفيق الهندال