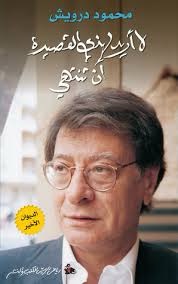

هل يمكن أن نقتنع بما جاء على غلاف ديوانه الصادر بعد وفاته ” لا أريد لهذي القصيدة أن تنتهي ” بأنه الأخير كما قرر الناشر وقتها ؟

فهل جاءت نصوصه المختارة بين غلافيه سلفا موافقة لغربة درويش المكانية ، أم جاءت خلفا يوازي رغبة الناشر التسويقية؟

بكل تحفظ ، لانعتقد أنها محاولة موّفقة لاقفال هذه الرحلة الشعرية ، بختم أصفر ، مطبوع عليه ” الديوان الأخير ” ، فما تزال للشعر جولات و صولات عند محمود درويش ، لن تعيق حضوره في حضرة الغياب . فالديوان المذكور ، لم يكن سوى عبور جديد لدرويش في جداريته الشعرية. خاصة وأن الديوان حمل وصية شعرية ” لا أريد لهذي القصيدة أن تنتهي ” .

لقراءة الديوان كان لابد من اقتفاء أثر الفراشة منذ جداريته الأولى ، وما حملته من حشد كبير من رؤى محمود درويش الشعرية للعالم بكل تناقضاته وأطيافه من حوله ، وقد توسد فيها الشاعر ذلك المرتقى البعيد على سفح قمة المطلق الأبيض على باب القيامة خارج المكان :

أرى السماء هناك في متناول الأيدي .

ويحملني جناح حمامة بيضاء صوب

طفولة أخرى . ولم أحلم بأني

كنت أحلم . كل شيء واقعي . كنت

أعلم أنني ألقى بنفسي جانبا ..

وأطير . سوف أكون ما سأصير في

الفلك الأخير . وكل شيء أبيض ،

البحر المعلق فوق سقف غمامة

بيضاء . واللاشي أبيض في

سماء المطلق البيضاء . كنت ، ولم

أكن . فأنا وحيد في نواحي هذه

الأبدية البيضاء . جئت قبيل ميعادي

فلم يظهر ملاك واحد ليقول لي :

” ماذا فعلت ، هناك ، في الدنيا ؟ “

ولم اسمع هتاف الطيبين ، ولا

أنين الخاطئين ، أنا وحيد في البياض ،

أنا وحيد .. ” (جدارية محمود درويش )

فأيّ بياض يمكن أن يشعر به درويش في وحدته في ذلك المطلق؟

هل هو بياض الصمت؟ الخطيئة؟ الخروج من هذه الدنيا كما دخلها فردا أعزل؟

كانت الجدارية خريطة النص لدرويش في أعماله اللاحقة ، العودة للذات، للأنا. ومن هذه الأعمال ديوانه ” لا أريد لهذي القصيدة أن تنتهي “، حيث عاد المكان الأول ، متجردا من كل شيء إلا بما ارتبطت به ذاكرة درويش .. ليستحيل المكان إلى ظرف مكاني رمزي ” ههنا ” ، ويتوقف الزمان عند لحظته التي تمرد فيها على قوانين الوقت و فيزياء الطبيعة ، واختصرها بـ ” الآن ” طوال ديوانه المذكور .

فالمكان .. تنوعت ضفافه الروحية في عيني درويش ” الشعر / الذات ” ، وهما المسافرتان التائهتان في الألوان ، الهاربتان من المرايا ، الصافيتان ، الغائمتان ، فيصبح المكان :

” ههنا ، بين شظايا الشيء

واللاشيء ، نحيا

في ضواحي الأبدية .

نلعب الشطرنج أحيانا ، ولا

نأبه بالأقدار خلف الباب

ما زلنا هنا

نبني من الأنقاض

أبراج حمام قمرية

نعرف الماضي ، و لا نمضي

و لا نقضي ليالي الصيف بحثا

عن فروسيات أمس الذهبية

نحن من نحن ، ولا نسأل

من نحن ، فما زلنا هنا

نرتق ثوب الأزلية

نحن أبناء الهواء الساخن – البارد

والماء ، وأبناء الثرى والنار والضوء

وارض النزوات البشرية

ولنا نصف حياة

ولنا نصف ممات

ومشاريع خلود .. وهوية ” (ههنا ، الآن ، وهنا والآن)

كما نلاحظ الثنائية الممزوجة بين ضميري المتكلّم (أنا/نحن) وأفعال الكلام المرتبطة بهما على امتداد اللوحتين الشعريتين، بما يفيد حالة الشتات المتأرجحة بين الذاتية والجماعة بينهما، مع تلاقي البياض باللاشيء، وكأنها نتيجة المعادلة الشعرية بين اللوحتين.

ليعود به المكان في الديوان الأخير إلى بروة في طللية خاصة بها ، ليقف على عتبة الحنين إلى وقد تجرد من محدثات الزمن ، واكتفى برؤية صوره الأولى :

” أقول لصاحبّي : قفا .. لكي أزن المكان

وقفره بمعلقات الجاهليين الغنية بالخيول

وبالرحيل . لكل قافية سننصب خيمة .

ولكل بيت في مهب الريح قافية ..

ولكني أنا ابن حكايتي الأولى،

والسرير تهزه عصفورتان صغيرتان .

ووالدي يبني غدي

بيديه .. لم أكبر فلم أذهب إلى المنفى . ” ( طللية بروة )

إذن، تجلّت الصورة الشعرية هنا، بالعودة لينابيع الصبا الصافية، دون شوائب الزمن اللاحق، الحكاية الأولى بأبجدية براءة الطفولة، وهو حنين متشبّع في شعر درويش الأخير.

ليملأ الهواء المكان بالزنبق ، ليضرب له موعدين ، الأول مع أميل حبيبي ، حيث السؤال عن الفرق بين ” هنا ” و ” هناك ” ، وما قد تعنيه الواو من مسافة مجازية . لقاء لم يكن من أجلالرثاء ، وإنما ليمشي على الطرقات القديمة مع رفيق الطفولة والصبا .. ومع ذاته هو(درويش):

” لا لأرثيه جئت ، بل لزيارة نفسي .

ولدنا معا و كبرنا معا . أما زلت يا

نفس أمارة بالتباريح ؟ أم صقلتك

كما تصقل الصخرة الريح ؟ تنقصنا

هدنة للتأمل : لا الواقعي هنا

واقعي ، ولا أنت فوق سفوح الأولمب

هناك ، خيالية . سوف أكسر أسطورتي

بيدي ، كما يكسر الطفل كوب الحليب ” ( موعد مع اميل حبيبي )

أما الموعد الثاني ، فالمكان بيت نزار ، وقد تجول درويش بين زوايا ذاكرته ، وقد تحوّل إلى بيت من الشعر :

” بيت الدمشقي بيت من الشعر .

أرض العبارة زرقاء ، شفافة . ليله

أزرق مثل عينيه . آنية الزهر زرقاء

والستائر زرقاء .

سجاد غرفته أزرق . دمعه حين يبكي

رحيل ابنه في الممرات أزرق . آثار

زوجته في الخزانة زرقاء . لم تعد

الأرض في حاجة لسماء ، فإن قليلا

من البحر في الشعر يكفي لينتشر الأزرق

الأبدي على الأبجدية . ” ( في بيت نزار قباني )

والزرقة قد تكون رمز الخلاص / الصفاء / الراحة ، وهو ما قد يلوذ به درويش وقتها، مستجيرا بها من عبث ألوان الأرض.

ليعود درويش إلى رام الله ، التي استقر بها بعد المنفى :

” لا أمس لي فيها سواك ،

وما خرجت و ما دخلت ، وإنما

تتشابه الأوصاف كالصفصاف

ماعزها سطور قصيدة رعوية

ومحطة الارسال ترسل صورة صوتية

لمدينة ، تبنى على عجل ،

ويسقفها السحاب

– ها نحن عدنا اثنين من سفر

أنا وحكايتني الأولى ،

يقول رفيق ذاكرتي

– إلى سفر مجازي ، أقول

وأول الأرض اغتراب . ” ( في رام الله )

وبعد العودة لرام الله، المدينة التي بُنيت على عجل لتكون عاصمة الحكم الذاتي، وهي أشبه بالفتاة الصغيرة التي زوّجوها مبكرا من كهل مثقل بالحكايا والخيبة، ليأتي الغياب ثانية ، ليخلُفَ المكانَ حاضرا ، كغيمة غدها المطر ، تفصله عن القادمين مسافة طويلة ، يستطيع الآن أن يلتفت للوراء بكل سلام ، ويخلف الشعر وصية من لا أحد إلى كل شاب يكمل دورة الشعراء الدمـوية ، يوصيه بأن القصيدة ناقصة ، والفراشات وحدها تكملها ، فتقيم مع الواقع علاقة ودية ، لا تنظر للماضي ومواقفه الرمادية، و لا لقول النظم الخطابية، وإنما الشعر فقط، متجردا من كل شيء إلا زرقة الذات والمكان الأول وكل كائناته البيضاء. ليبقى لحنها فلسطيني الهوى و الهوية .

فهد توفيق الهندال